Der Klimawandel ist – gerade jetzt wieder (Stichwort: Kontinent/Land X erwärmt sich schneller als der „Rest der Welt“) – in aller Munde. Ich wollte mir, auch weil es überall heißt, dass so viel Strom aus „Eneuerbaren“ stammt dieses Jahr – wobei dort auch die Wasserkraft mitgerechnet wird – ansehen, wie sich die Zahl der Sonnenstunden in Österreich entwickelt hat seit Beginn der damit verbundenen Aufzeichnungen.

Würde ich ähnlich unscharf arbeiten, wie es derzeit oft in den Medien zu lesen ist, dann würde ich jetzt von einem „Trend in der 250-jährigen Messgeschichte Österreichs“ sprechen oder ähnlich – weil es tatsächlich ganz ganz wenige Stationen gibt, die seit 1775 Wetterdaten liefern. Allerdings gibt es bei den 16 Stationen, die ich immer verwende, in den offiziellen Daten der geosphere austria nur Sonnenschein-Werte ab frühestens 1880. Und so lange zurück reichen die Daten nur ganz selten. Viele Stationen haben sogar nicht einmal 20 Jahre lang Aufzeichnungen zur Sonnenschein-Dauer. Daher ordne ich das Ganze nach diesem Kriterium.

Stationen mit Daten aus den letzten 20 Jahren

In Wörterberg im Burgenland gibt es zum Beispiel erst seit 2007 Daten zur Sonnenscheindauer. 2025 ist anders gefärbt, weil dort erst Daten bis Mitte April vorliegen und die Monate mit längerem Sonnenschein alle noch fehlen. Die sonnigsten Jahre waren 2011 und 2012, der Trend übr die vorhandenen 18 Jahre ist leicht rückläufig, wenn wir allerdings (siehe unten) 2025 weg lassen, ist er eher „gleichbleibend“ – daher lasse ich bei den anderen Stationen, wo es nur wenige Jahre gibt an Daten, das laufende Jahr gleich weg.

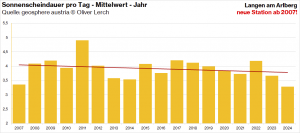

In Langen am Arlberg gibt es seit 2007 eine neue Station, die auch Sonnenschein-Daten liefert. Auch hier war 2011 sehr sonnig, der Trend ist hier auch ohne 2025 rückläufig.

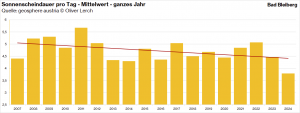

Auch in Bad Bleiberg war 2011 das sonnigste Jahr in den Daten, die bis 2007 zurück reichen. Und auch hier ist der Trend rückläufig, 2024 war das Jahr mit dem wenigsten Sonnenschein. Was bei Bad Bleiberg noch auffällt, ist dass es von Anfang Dezember bis Ende Jänner offensichtlich am Standort der Station KEINE Sonne gibt.

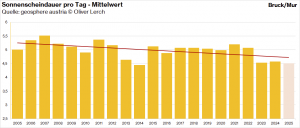

In Bruck an der Mur gibt es Daten seit 2005. Hier habe ich 2025 bewusst dabei gelassen, weil die ersten Monate offenbar so sonnig waren, dass wir jetzt schon fast den Schnitt von 2023 und 2024 erreicht haben. Das ist bemerkenswert, weil die Sonnenscheindauer noch gut zwei Monate zunimmt. Der Trend ist trotzdem rückläufig.

Stationen mit längeren Messreihen

Nun folgen Stationen mit Sonnenschein-Dauer-Aufzeichnungen, die weiter zurück reichen. Im dritten Bereich gibt es dann noch genauere Daten zu Stationen, die entweder sehr auffällig sind oder Daten haben, die sehr weit zurück gehen. Jahre, die KEINE Daten liefern, sind immer gut zu erkennen und bei den Trends NICHT berücksichtigt. Auch hier ist 2025 wieder anders gefärbt, weil die Daten nur aus den ersten dreieinhalb Monaten stammen.

In Bad Gleichberg haben wir Daten seit 1936. Extrem auffallend ist das Jahr 1946 und auch 2003 weist deutlich mehr Sonnenschein auf als andere Jahre. Der lineare Trend zeigt eine Zunahme des TÄGLICHEN SONNENSCHEINS (im Mittel) von fast 1,5 Stunden aus seit 1936!

In Feldkirch, wo die Daten bis 1958 zurück reichen, ist der Trend ebenfalls ansteigend – fast eine Sonnenstunde mehr am Tag wären gut 350 Sonnenstunden mehr im Jahr! Auch hier ist 2003 das Jahr mit den meisten Sonnenstunden.

In Freistadt im Norden von OÖ wurden von 1948 bis in die frühen 60er-Jahre Daten zum Sonnenschein erhoben, dann bis 1992 nicht mehr. Der Trend ist leicht steigend, auch hier war 2003 das Jahr mit dem meisten Sonnenschein.

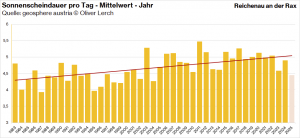

In Reichenau an der Rax war das bisherige Jahr 2025 so wie in Bruck/Mur sehr sonnig und das Mittel aller Tage erreicht hier schon fast das von 2023. Der Trend seit 1983 ist steigend, das sonnigste Jahr war 2011.

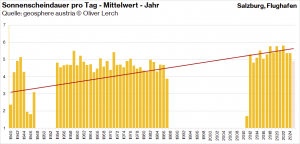

Am Salzburger Flughafen wurde bereits 1940 begonnen, die Sonnenstunden zu erfassen, allerdings gibt es keine Daten von 1948 bis 1953 und auch von 1987 bis 2011 fehlen die Werte. Der dadurch etwas fragwürdige Trend ist stark steigend – es ist klar erkennbar, dass es von 1955 bis 1985 deutlich weniger Sonnenstunden gab als ab 2012.

Auch in Zwettl fehlen viele Jahre – die Aufzeichnungen begannen hier schon 1931. Der Trend ist steigend, die Jahre mit dem meisten Sonnenschein waren 1943, 1945, 2003, 2007, 2011 und 2012.

Stationen mit besonderen Daten zum Sonnenschein

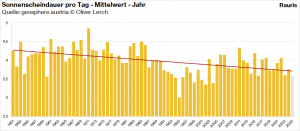

Zuerst möchte ich die Daten von Rauris zeigen, weil sie aus dem Rahmen fallen. Sie sind die einzigen, bei denen bei langfristig vorhandenen Daten die Sonnenscheindauer im Trend abnimmt. Vor etwa 75 Jahren gab es im Schnitt etwa eine halbe Stunde pro Tag mehr Sonnenschein als heute.

Wenn wir die Jahreszeiten (immer die metereologischen, also zB 1. Dezember bis 29. Februar für den Winter) betrachten, sehen wir gleich: Der Rückgang ist vor allem von Mitte der 80er-Jahre bis ca. 1999 auffallend. Im Sommer steigen die Sonnenstunden seither wieder fast auf die Werte der frühen Siebziger-Jahre an (die Linie zeigt immer den 5-Jahres-Durchschnitt).

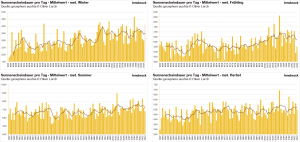

Innsbruck liefert uns Daten seit mehr als 100 Jahren. Sehr auffallend ist das Jahr 2025, weil hier schon bis Mitte April sehr viel an Sonnenschein zusammen kam! Rekordjahr war hier 2011 vor 2003 – diese beiden Jahre fallen an vielen Stationen auf. Die Zunahme der täglichen Sonnenstunden beträgt laut den Daten der geosphere austria in den letzten 100 Jahren im Trend etwa 1 Stunde pro Tag. Ebenfalls gut zu erkennen: Außer 1971 gab es in den Sechziger-, Siebziger- und den ersten Achtziger-Jahren kaum Jahre, die deutlich über dem Trend lagen.

Was die Jahreszeiten betrifft, so war der Winter 2025 einer der sonnigsten, der Frühling 2023 und 2024 waren besonders selten mit Sonnenschein vertreten. Die stärkste Zunahme an Sonnenstunden scheint es im Winter gegeben zu haben in Innsbruck. Auch der Frühling hat ordentlich zugelegt – abgesehen von den letzten beiden Jahren.

Aus Kremsmünster bei Linz gibt es Daten bis 1895 zurück – also ca. 130 Jahre an Aufzeichnungen – allerdings fehlen die Jahre des zweiten Weltkrieges. Der Trend ist steigend, ca. eine halbe Stunde mehr an Sonnenschein pro Tag gibt es demnach heute. 2003 ist auch hier fast ein Rekordjahr – knapp hinter dem Jahr 1921. Auch hier fallen die Jahre von 1955 bis 1990 auf durch viele Jahre mit wenig Sonnenschein.

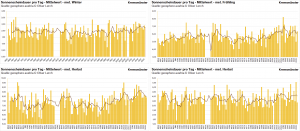

Wenn wir die Jahreszeiten betrachten, ist am ehesten im Sommer ein stärkerer Anstieg zu sehen ab ca. 1955. 2003 liefert den zweithöchsten Wert für den Sommer nach 1904, 2011 den höchsten im Frühling. Nie war ein Winter sonniger als der von 1903. Im Herbst stammt der Rekordwert von 2023.

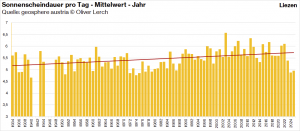

In Liezen fehlen viele Jahre von 1940 bis 1947 – ansonsten sind die Daten seit 1934 vollständig. 2025 ist bis jetzt sonniger als die Jahre 2023 und 2024 gewesen. Der Trend zeigt auch hier ungefähr eine halbe Stunde pro Tag mehr an Sonne als vor etwa 90 Jahren an. Rekordjahr war 2003.

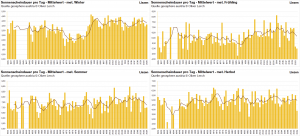

Extrem auffalend sind die Sonnenstunden im Winter, weil es erstens von 1970 bis 1985 deutlich weniger Sonnenstunden gab und danach einen sehr starken Anstieg – wir sprechen hier fast von 2 Sonnenstunden mehr pro Tag als davor! Ähnlich, aber nicht so stark ausgeprägt sieht es im Frühling aus, während der Sommer und Herbst weniger auffallen.

Und im Hochgebirge? Am Sonnblick in über 3.000m Seehöhe war das Jahr 2025 bisher das Jahr mit dem drittmeisten Sonnenschein pro Tag seit 1895! Das kann sich zwar noch ändern, weil eben erst dreieinhalb Monate erfasst sind, allerdings sind darunter mit Jänner und Februar zwei Monate, die wegen der kurzen Tage nur wenig Sonnenstunden liefern. Ungefähr eine Stunde mehr an täglichem Sonnenschein liefert uns der steigende Trend im Vergleich zu vor 130 Jahren. Auch hier war 2003 das sonnigste Jahr der Aufzeichnung.

Dass der Dezember 2024 weniger sonnig gewesen sein muss, sehen wir bei den Daten zum Winter – es gab einige Winter mit mehr Sonnenstunden als den vergangenen. Den stärksten Anstieg in Sachen Sonnenstunden gab es am Sonnblick im Frühjahr – allerdings NICHT 2023 und 2024, die sehr wenige Sonnenstunden aufweisen. Im Sommer ist der Trend seit 2003 sogar eher rückläufig, auch im Herbst gab es rund um 1990 deutlich mehr Sonne als die letzten Jahre, auch wenn der Rekord – wie im Frühling – aus dem Jahr 2011 stammt. Der sonnigste Sommer war 2003, der sonnigste Winter der von 2017.

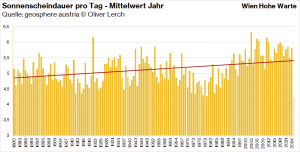

Aus Wien – von der Hohen Warte – gibt es Daten seit 1880, was die Sonnenscheinstunden betrifft. Der Trend seit damals ist wie sonst auch oft steigend um ca. eine halbe Stunde Sonnenschein pro Tag. Das sind pro Jahr etwa 180 Sonnenstunden mehr als vor 150 Jahren. 2003 gab es die meisten Sonnenstunden, knapp gefolgt von 1921. Auch 2006, 2007, 2011 und 2012 hatten im Mittel mehr als 6 Stunden Sonnenschein zu bieten pro Tag.

Was auch hier gut zu sehen ist: In der Zeit, in der es bei uns deutlich kühler war, nämlich von etwa 1960 bis 1990, gab es deutlich weniger Sonnenstunden als davor und danach. Und das, was jetzt eher „Durchschnitt“ ist, war vor etwa 100 Jahren der Höchstwert bei den Jahren.

Wenn wir nun bei Wien alle Jahreszeiten betrachten, scheint der Herbst am wenigsten ins Schema zu passen. Hier gab es immer schon große Schwankungen und auch Zeiten mit annähernd gleich vielen Sonnenstunden wie heute. Im Winter, Frühling und Sommer fallen die starken Anstiege zwischen 1980 uns 2000 sehr ins Auge – wobei die letzten Jahre eher wieder einen rückläufigen Trend zeigen im Sommer und Frühling.

Fazit

Es passt irgendwie zusammen, finde ich. Die beeindruckenste Datenreihe in Sachen Stunden mit Sonnenschein haben wir in Wien. 146 Jahre sind es hier, für die es Aufzeichnungen zu den Sonnenscheinstunden gibt. Und nicht nur der leicht rückläufge Trend für die letzten Jahre, der sich praktisch bei allen Stationen zeigt, die erst die letzten 20 Jahre Daten liefern, wir bestätigt. Auch die deutlich kältere Periode der 60er, 70er und 80er Jahre, die immer noch oft als „Referenzwert“ herangezogen wird, zeigt sich in den Sonnenstunden. Selbst in den Jahren von 1910 bis 1930, als die Sonnenstunden ebenfalls weniger waren als davor und danach, gab es mehr und höhere Ausreißer nach oben als in der „Klimaperiode 1961 bis 1990“.

Jetzt können wir darüber diskutieren, ob mehr Sonnenstunden eine Folge von höheren Temperaturen waren oder ob es umgekehrt ist. Ich glaube, es ist hier eindeutiger als bei der Henne und dem Ei – oder? Und – um meine Eingangsfrage zu beantworten – ich persönlich glaube nicht, dass ein Anstieg des CO2 in der Atmosphäre dazu führt, dass die Sonne in Österreich mehr scheint als mit weniger CO2 in der Luft.

Damit bleibt – neben der Freude jedes PV-Anlagen-Besitzers, der deutlich mehr Ausbeute aus solchen Anlagen hat als es noch vor 30 Jahren der Fall gewesen wäre – nur mehr ein Frage offen für mich: Warum wird die Tatsache, dass die Sonnenstunden bei uns seit 1990 stark zugenommen haben, nirgends berücksichtigt oder erwähnt?

Denn dass eine Stunde – oder auch eine halbe Stunde – mehr an Sonnenschein pro TAG die Temperaturen nach oben treibt, darüber brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren, oder?